Frühgeschichte und Antike

Die ältesten Siedlungsbelege auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland sind etwa 700.000 Jahre alt, seit rund 500.000 Jahren geht man von einer dauerhaften Besiedlung aus. In Deutschland existieren bedeutende Fundstätten aus der Urzeit: Nach dem Neanderthal in Mettmann ist der frühe menschliche Vertreter der Gattung Homo sapiens neanderthalensis, dem Neanderthaler, benannt. Diese wurden vor etwa 40.000 Jahren von dem zugewanderten Homo sapiens sapiens, dem modernen Menschen, verdrängt. In der Jungsteinzeit entwickelten sich Ackerbau, Viehzucht und feste Siedlungsplätze. Aus dieser Zeit sind einige bedeutende kulturelle Funde erhalten, wie etwa die Himmelsscheibe von Nebra, die darauf deutet, dass schon um 2000 vor Christus in dieser Region Astronomie betrieben wurde.

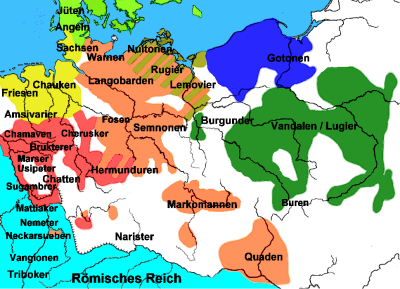

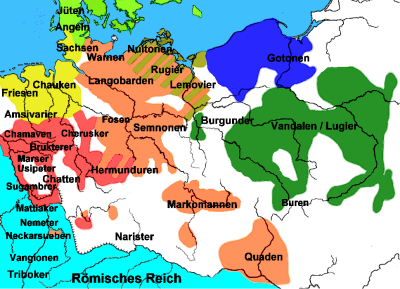

Erste schriftliche Erwähnung finden keltische und germanische Stämme bei den Griechen und Römern in der vorchristlichen Zeit. Um 500 vor Christus war das heutige Süddeutschland keltisch und das heutige Norddeutschland germanisch besiedelt. Die Germanen wanderten im Laufe der Jahrhunderte südwärts, so dass um Christi Geburt die Donau die ungefähre Siedlungsgrenze zwischen Kelten und Germanen war. Hierdurch gelangten keltische Orts- und Gewässernamen sowie keltische Lehnwörter in die germanischen Mundarten.

Von 58 v. Chr. bis etwa 455 n. Chr. gehörten die Gebiete links des Rheins sowie südlich der Donau zum Römischen Reich, von etwa 80 bis 260 n. Chr. auch der größte Teil des heutigen Baden-Württemberg südlich des Limes. Die Gebiete im heutigen Deutschland verteilten sich auf die Provinzen Germania Superior, Germania Inferior und Raetia. In diesem Gebiet gründeten die Römer viele Legionslager, die sich später zu Städten entwickelten. Wichtigste Städte zu römischer Zeit waren Köln, Trier (die älteste Stadt Deutschlands) und Augsburg. Zur Sicherung der Grenzen siedelten die Römer befreundete germanische Stämme in den Provinzen an. Außerdem wanderten Siedler aus anderen Teilen des Römischen Reiches, insbesondere aus Italien, ein und wurden westlich des Rheins und südlich der Donau sesshaft. Weitreichende Neuerungen, die auch das deutsche Vokabular beeinflussten, führten die Römer insbesondere in Hausbau, Handwerk, Wein- und Ackerbau sowie Verwaltung und Militär ein. Eine erste Geschichte Gesamtgermaniens verfasste der römische Schreiber Tacitus im Jahr 98.

Erste schriftliche Erwähnung finden keltische und germanische Stämme bei den Griechen und Römern in der vorchristlichen Zeit. Um 500 vor Christus war das heutige Süddeutschland keltisch und das heutige Norddeutschland germanisch besiedelt. Die Germanen wanderten im Laufe der Jahrhunderte südwärts, so dass um Christi Geburt die Donau die ungefähre Siedlungsgrenze zwischen Kelten und Germanen war. Hierdurch gelangten keltische Orts- und Gewässernamen sowie keltische Lehnwörter in die germanischen Mundarten.

Von 58 v. Chr. bis etwa 455 n. Chr. gehörten die Gebiete links des Rheins sowie südlich der Donau zum Römischen Reich, von etwa 80 bis 260 n. Chr. auch der größte Teil des heutigen Baden-Württemberg südlich des Limes. Die Gebiete im heutigen Deutschland verteilten sich auf die Provinzen Germania Superior, Germania Inferior und Raetia. In diesem Gebiet gründeten die Römer viele Legionslager, die sich später zu Städten entwickelten. Wichtigste Städte zu römischer Zeit waren Köln, Trier (die älteste Stadt Deutschlands) und Augsburg. Zur Sicherung der Grenzen siedelten die Römer befreundete germanische Stämme in den Provinzen an. Außerdem wanderten Siedler aus anderen Teilen des Römischen Reiches, insbesondere aus Italien, ein und wurden westlich des Rheins und südlich der Donau sesshaft. Weitreichende Neuerungen, die auch das deutsche Vokabular beeinflussten, führten die Römer insbesondere in Hausbau, Handwerk, Wein- und Ackerbau sowie Verwaltung und Militär ein. Eine erste Geschichte Gesamtgermaniens verfasste der römische Schreiber Tacitus im Jahr 98.

nalyvka-ow - 2. Jul, 14:04